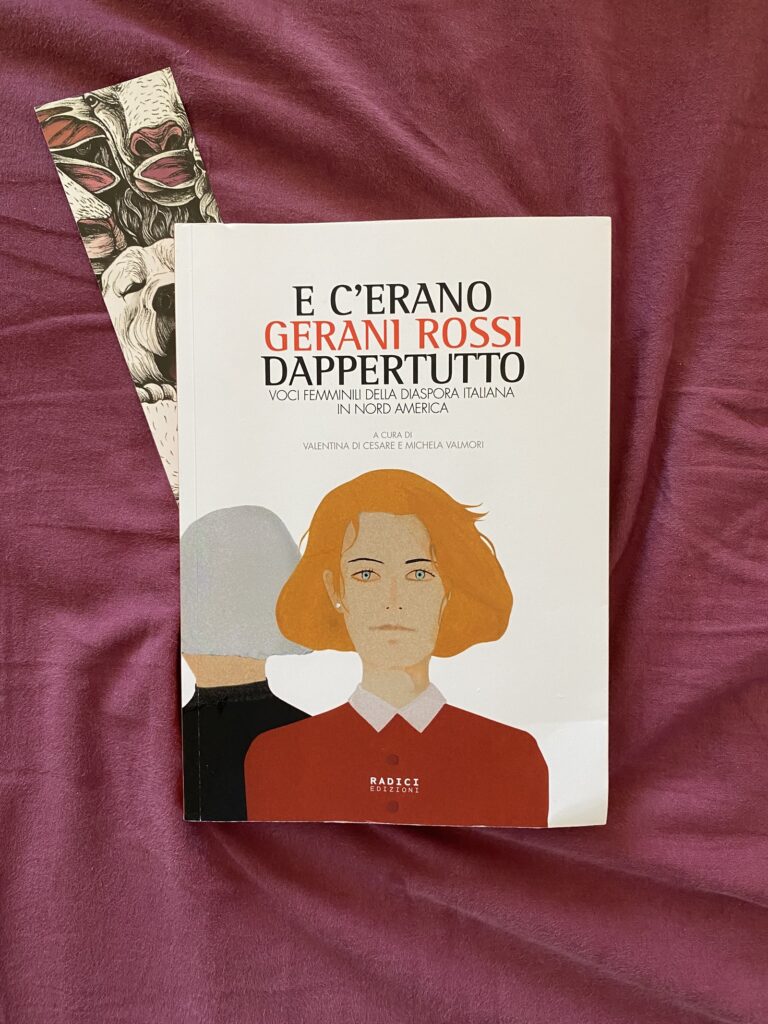

“E c’erano gerani rossi dappertutto. Voci femminili della diaspora italiana in Nord America” nasce con la collana “Strade dorate” della casa editrice abruzzese Radici a marzo 2024. Presenta racconti e saggi inediti in Italia di sedici autrici italoamericane, curati da Valentina di Cesare e Michela Valmori. Prende il nome dall’Osservatorio di letteratura e cultura della diaspora italiana e italofona “Strade dorate” fondato nel 2020 da Valentina Di Cesare. Nell’Osservatorio si parla anche di Pietro Di Donato e di John Fante, che abbiamo già recensito nel nostro sito.

Il libro gode della postfazione di Ilaria Serra ed Emanuele Pettener, della Florida Atlantic University.

Ringraziamo la casa editrice per la copia cartacea ricevuta in omaggio.

Trama di “E c’erano gerani rossi dappertutto”

Le testimonianze dell’emigrazione italiana nel Nord America conservate in “E c’erano gerani rossi dappertutto” sono di seconda e terza generazione. Sono quindi punti di vista di chi si trova in una zona sociale neutra e non è considerato pienamente americano né può dirsi pienamente italiano. È un po’ lo stesso motivo per cui, come commentano le curatrici, gli autori italoamericani sembrano non trovare un loro spazio definito con le loro opere: “la letteratura italiana le ignora in quanto scritte in lingua inglese, quella americana ne rigetta le istanze, foriere di contenuti che dipingono una complicata coesistenza tra italianità e americanità”.

“Mi è stato chiesto di leggere un paragrafo sugli immigrati dal libro di storia americana di quarta elementare. (…) Quando sono arrivata alla frase “un elemento indigesto e indigeribile nel nostro corpo politico e una minaccia costante alle nostre libere istituzioni” sono stata scossa dalla mia distrazione” (Gail Reitano)

Le autrici che hanno aderito al progetto sono, in ordine alfabetico, Rita Ciresi, Joanna Clapps Herman, Kathy Curto, Luisa Del Giudice, Loretta D’Orsogna, Jean Feraca, Annie Rachele Lanzillotto, Nadina LaSpina, Maria Laurino, Marianne Leone, Chiara Montalto-Giannini, Gail Reitano, Jennifer Romanello, Mary Saracino, Rosanna Staffa, Karen Tintori.

“Il mare Adriatico era l’orizzonte abbandonato e tenuto come segreto da questa parte della mia famiglia che non celebra o fa delle migrazioni un valore.” (Loretta D’Orsogna)

Questa raccolta vuole illuminare una forma letteraria poco riconosciuta, perché di natura ibrida. Proprio per questo, il suo valore è rilevante e unico.

Recensione

“E c’erano gerani rossi dappertutto” è un libro commovente e intimo, che va oltre lo stereotipo dell’aneddoto raccontato intorno al fuoco e scava nella memoria, nella psicologia e nella Storia. Riunisce vicende di separazione e di riconciliazione, di addii, dolori e sacrifici faticosamente perdonati e a volte di rancori mai dimenticati.

Ci sono alcuni fili rossi, tra questi scritti: primeggia il valore della lingua, che pesa quando è stigma di diversità e si fa preziosa quando rappresenta il mistero di un genitore. Sorprende accorgersi di come l’America per gli emigrati contenga due tempi in simultanea: uno che si proietta verso il futuro e uno che resta sempre presente, rispetto a quello che invece continua a scorrere nella madrepatria, diventando quindi, paradossalmente, passato.

“Mia madre stava richiamando alla mente la lingua dell’infanzia, invano. Sua cugina a sua volta mescolava l’italiano standard e il dialetto meridionale contemporaneo, oscuro sia per me che per mia madre. La conversazione è finita sul nascere e la mamma si è sentita addolorata – e tradita, immagino – per non essere stata compresa.” (Maria Laurino)

Segue a ruota il tema del cibo, presente non solo come legame affettivo o proustiano, costituito ora da un piatto cucinato insieme, ora dall’odore dell’aglio e ora dalla coltivazione di un orto, ma come radice imprescindibile, saldamente intrecciata alla propria identità.

In altri racconti riscopriamo l’emigrazione come fuga e insieme congelamento. La condizione di inferiorità delle donne, per esempio, che nel primo Novecento era comune a tutti i paesi meridionali italiani, nelle comunità che si formano all’estero si cristallizzava. Mentre nella madrepatria la lotta per la parità di genere ha portato effetti lenti ma dilaganti, in America le famiglie emigrate non hanno potuto godere di questa osmosi e le donne hanno dovuto emanciparsi da sole.

“Una parte di noi sente sempre il bisogno di tornare alla matriamia e di portarla dentro di sé. Di ingerire la stessa aria” (Annie Rachele Lanzillotto)

Tutte le testimonianze sono scorrevoli, sia per la loro brevità sia per la loro intensità. A volte è comodo diluire la lettura, altre volte è necessario perché i temi trattati – la disabilità, la discriminazione, la povertà, il trauma – sono densi e profondi, e bisogna ogni tanto risalire a prendere un po’ d’aria.

Consigliato!